Roberto Cafarotti

Artista Contemporaneo

L’Enigma di L Anton Svelato: Irina Biatturi, l’Artista dietro lo Pseudonimo

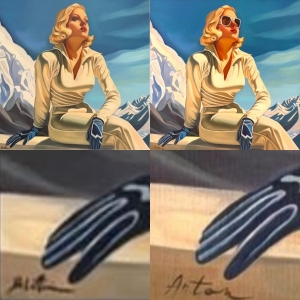

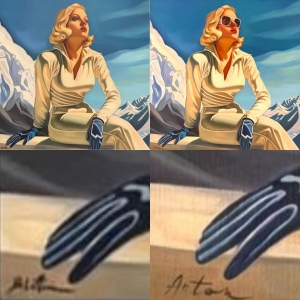

L’arte ha il potere di affascinare, emozionare e, talvolta, sorprendere. È proprio questo il caso della scoperta fatta dall’artista Roberto Cafarotti, che ha rivelato l’identità celata dietro lo pseudonimo L. Anton, un nome che ha incuriosito collezionisti e appassionati d’arte per il suo anonimato volutamente enigmatico. Le descrizioni delle aste di L. Anton sottolineano come l’artista, scegliendo l’anonimato, abbia voluto aprire un nuovo capitolo creativo, invitando il pubblico a concentrarsi esclusivamente sulla bellezza intrinseca delle sue opere, senza il filtro dell’identità. Grazie alle indagini di Cafarotti, oggi sappiamo che L. Anton non è altri che Irina Biatturi, un’artista di straordinaria sensibilità il cui lavoro ha conquistato il panorama internazionale.

Chi è Irina Biatturi?

Irina Biatturi è una pittrice figurativa di origine bulgara, attualmente residente ad Antibes, nel cuore della Costa Azzurra, dove ha stabilito il suo atelier e centro creativo. Diplomata presso la prestigiosa Accademia di Belle Arti Nicolae Grigorescu (Unarte) di Bucarest, Irina ha dedicato la sua vita alla pittura sin dall’infanzia. La sua carriera l’ha portata a vivere in diversi paesi, tra cui Messico e Nuova Zelanda, esperienze che hanno arricchito il suo immaginario artistico. Da oltre vent’anni, la luce e l’atmosfera della Costa Azzurra sono diventate una fonte inesauribile di ispirazione per le sue opere, caratterizzate da un’eleganza senza tempo.

Le sue tele celebrano la figura femminile e la sensualità, intrecciando l’estetica raffinata dell’Art Deco con le forme organiche dell’Art Nouveau. I dipinti di Irina evocano l’atmosfera glamour dei “ruggenti anni Venti”, con donne eleganti, cappelli vintage e sfondi che catturano la bellezza del Mediterraneo. La sua tavolozza, dominata da sfumature di blu che riflettono il mare e il cielo della Costa Azzurra o le montagne delle Alpi, dona alle sue opere una sensazione di pace e serenità, invitando gli spettatori a immergersi in un’epoca di raffinatezza e nostalgia.

Premi e Riconoscimenti

Il talento di Irina Biatturi è stato ampiamente riconosciuto a livello internazionale. Nel 2023, ha conquistato sia il **Premio del Pubblico** che il prestigioso **Premio del Presidente** alla Biennale di Firenze, uno degli eventi più importanti nel panorama artistico globale. Nel 2024, il suo lavoro è stato ulteriormente celebrato quando è stata premiata come **migliore artista europea** al World Art Dubai, un riconoscimento che ha consolidato la sua reputazione come una delle voci più significative dell’arte contemporanea. Le sue opere sono state esposte in gallerie e musei prestigiosi, come il Palais de la Méditerranée a Nizza e il Masena Museum, e sono apparse su pubblicazioni di spicco come *Nice Matin*, *Vauban Magazine*, *COTE Magazine* e altre, oltre a essere utilizzate per copertine di libri di autori rinomati come Serena McLeen.

Le Opere di Irina Biatturi: Oli su Tela e Stampe Giclée

Le opere di Irina Biatturi sono molto ambite dai collezionisti, non solo per la loro bellezza estetica, ma anche per la loro capacità di trasformare gli spazi in cui sono esposte. I suoi **dipinti a olio su tela**, spesso di dimensioni generose (come 80x100 cm o 100x100 cm), sono venduti a prezzi che oscillano tra **7.000 e 10.000 euro**, a seconda delle dimensioni e della complessità dell’opera. Queste tele, che catturano ritratti di donne eleganti su sfondi mediterranei o montani, sono considerate veri e propri pezzi da collezione, presenti in numerose raccolte private in tutto il mondo.

Parallelamente, le **stampe giclée** di Irina Biatturi stanno riscuotendo un enorme successo tra un pubblico più ampio, grazie alla loro qualità impeccabile e al prezzo più accessibile, che varia tra **1.000 e 2.000 euro** a seconda della tiratura e del formato. Queste stampe, realizzate con una tecnica che garantisce colori vividi e dettagli fedeli agli originali, permettono agli appassionati di portare l’eleganza dell’Art Deco di Irina nelle loro case, uffici o spazi pubblici, come hall di hotel di lusso. La popolarità delle stampe giclée è testimoniata anche dai commenti entusiasti dei collezionisti, che lodano la capacità di queste opere di “trasformare gli ambienti” e portare un’atmosfera di raffinatezza e calore.

L’Indagine di Roberto Cafarotti

Roberto Cafarotti, artista e collezionista appassionato, ha intrapreso un viaggio per scoprire l’identità di L. Anton, un nome che aveva catturato l’attenzione del mondo dell’arte per il suo mistero. Le opere firmate Anton, presentate alle aste con descrizioni che sottolineavano l’anonimato come una scelta artistica, si distinguevano per la loro eleganza e per il richiamo all’Art Deco, caratteristiche che Cafarotti ha riconosciuto come affini allo stile di Irina Biatturi.

Attraverso un’attenta analisi delle opere, delle tecniche e delle influenze stilistiche, Cafarotti è riuscito a collegare L. Anton a Irina Biatturi, confermando che l’artista aveva adottato lo pseudonimo per esplorare un nuovo percorso creativo, svincolato dalla sua identità pubblica. Questa scoperta non solo ha risolto un enigma artistico, ma ha anche messo in luce la straordinaria versatilità di Irina, capace di reinventarsi senza perdere la sua essenza.

Un’Artista che Trascende l’Identità

La scelta di Irina Biatturi di firmare alcune opere come Anton riflette la sua convinzione che l’arte debba parlare attraverso la sua bellezza, indipendentemente dall’identità dell’artista. Tuttavia, la rivelazione della sua identità non fa che accrescere il fascino del suo lavoro. Le sue tele e stampe continuano a incantare collezionisti e amanti dell’arte, trasportandoli in un mondo di eleganza, luce e glamour senza tempo.

Se desideri scoprire di più sulle opere di Irina Biatturi, puoi visitare il suo sito ufficiale www.biatturi.com o seguire i suoi ultimi lavori su Instagram (@Irina_Biatturi). Le sue esposizioni, come quella al Palais de la Méditerranée, offrono un’esperienza unica per immergersi nella magia della Costa Azzurra e dell’Art Deco.

Questo articolo celebra non solo il talento di Irina Biatturi, ma anche la curiosità e la dedizione di Roberto Cafarotti, che ha permesso di svelare un mistero artistico, regalando al pubblico una nuova prospettiva su un’artista straordinaria.

Remo Brindisi e Roberto Cafarotti: Visioni Parallele tra Arte, Collezionismo e Innovazione

Remo Brindisi (1918-1996) è stato un pilastro dell’arte italiana del Novecento, un pittore visionario, collezionista appassionato e fondatore della Casa Museo a Lido di Spina. La sua vita e il suo lavoro trovano sorprendenti punti di contatto con l’artista emergente Roberto Cafarotti, fondatore della Galleria Equarte, un progetto innovativo che promuove l’uguaglianza tra gli artisti e riflette il suo ruolo di collezionista. Questo articolo esplora la vita, le opere e i periodi di Brindisi, il processo di autenticazione delle sue opere, la sua Casa Museo e le similitudini con Cafarotti, evidenziando come entrambi abbiano rivoluzionato il rapporto tra arte, collezionismo e comunità.

La Vita di Remo Brindisi

Nato a Roma nel 1918, Remo Brindisi crebbe tra Penne (Pescara), L’Aquila e Roma, formandosi presso la Scuola d’Arte di Urbino. La sua carriera lo portò a Firenze, Venezia e Milano, dove divenne una figura centrale del panorama artistico post-bellico. La sua prima mostra personale, nel 1940 a Firenze, segnò l’inizio di un percorso caratterizzato da un forte impegno sociale e da un dialogo costante con le avanguardie. Brindisi, docente e intellettuale, intrecciò relazioni con artisti come Giorgio Kaisserlian e Gianni Dova, costruendo una rete che alimentò la sua visione dell’arte come esperienza collettiva e accessibile.

Le Opere e i Periodi Artistici di Brindisi

Il percorso artistico di Brindisi si distingue per la sua capacità di attraversare stili e correnti, sempre con un’attenzione alla condizione umana:

1. Anni ’40: Realismo Sociale

Le prime opere di Brindisi, come i ritratti donati al Comune di Portomaggiore, riflettono un realismo impegnato, influenzato dal clima post-bellico. La sua pittura, drammatica e lirica, affrontava temi di lotta e identità collettiva.

2. Anni ’50-’60: Espressionismo e Post-Cubismo

A Milano, Brindisi sviluppò uno stile espressionista, con forme deformate e colori intensi, come in *Donna con capra*. Influenzato da correnti come il post-cubismo, esplorò i conflitti urbani e sociali con un linguaggio visivo potente.

3. Anni ’70 e Oltre: Astrattismo e Minimalismo

Negli ultimi decenni, Brindisi si avvicinò all’astrattismo geometrico e al minimalismo, dialogando con lo Spazialismo e il Movimento Nucleare. Le sue opere, presenti in musei come il MAMbo di Bologna e la Galleria Aroldo Bonzagni di Cento, testimoniano una continua sperimentazione.

Autenticazione delle Opere di Brindisi

L’autenticazione delle opere di Brindisi è un processo complesso, data la sua vasta produzione e la presenza di falsi sul mercato. La Casa Museo Remo Brindisi, con il suo archivio e la fototeca, è il principale punto di riferimento per la verifica. Gli esperti utilizzano:

- Provenienza: Documenti come fatture o lettere autografe.

- Analisi Stilistica: Confronto con opere certificate, valutando tecniche e materiali.

- Archivio: Cataloghi e annotazioni conservati nella Casa Museo.

Collezionisti sono invitati a collaborare con il museo o esperti qualificati per garantire l’autenticità, evitando il rischio di falsificazioni.

La Casa Museo Remo Brindisi: Un’Opera d’Arte Totale

La Casa Museo, situata a Lido di Spina (Comacchio, Ferrara), è un capolavoro progettato tra il 1971 e il 1973 dall’architetta Nanda Vigo. Con il suo design modernista, fatto di linee essenziali, superfici bianche e un cilindro centrale, rappresenta un “museo abitabile” che integra arte, architettura e design. La struttura riflette la visione di Brindisi di un’arte accessibile, dove pittura, scultura e vita quotidiana si fondono.

Brindisi Collezionista

Brindisi fu un collezionista straordinario, accumulando circa 1.100-2.000 opere di maestri del Novecento, esposte nella Casa Museo. La sua collezione include:

- Primo Novecento: Boccioni, Balla, Sironi, de Pisis, Martini.

- Secondo Novecento: Fontana (con un monumentale graffito), Baj, Schifano, Warhol, Klein, Pollock, Picasso, Ernst.

- Sculture: Moore, Giacometti, Melotti, Ceroli.

- Design: Pezzi di Vigo, Munari, Castiglioni, Magistretti.

La sua collezione, frutto di relazioni personali e sacrifici economici, riflette un approccio eclettico, con un focus su correnti come Spazialismo, Pop Art e Nouveau Réalisme. La Casa Museo, donata al Comune di Comacchio dopo la sua morte nel 1996, è oggi un “Museo di Qualità” che invita i visitatori a immergersi in un’esperienza artistica unica.

Similitudini con Roberto Cafarotti e la Galleria Equarte

Roberto Cafarotti, artista emergente e fondatore della Galleria Equarte, condivide con Brindisi una visione rivoluzionaria dell’arte e del collezionismo. Le similitudini tra i due sono evidenti in diversi aspetti:

1. Collezionismo come Missione

Come Brindisi, Cafarotti è un collezionista appassionato, che vede nell’arte non solo un’espressione individuale, ma un dialogo tra epoche e stili. Mentre Brindisi raccolse opere di maestri come Fontana e Warhol, Cafarotti si dedica a scoprire talenti emergenti, costruendo una collezione che valorizza la diversità e l’innovazione. Entrambi considerano il collezionismo un atto di responsabilità culturale, un modo per preservare e promuovere l’arte.

2. Spazi Innovativi per l’Arte

La Casa Museo di Brindisi e la Galleria Equarte di Cafarotti sono progetti visionari che rompono con la concezione tradizionale del museo o della galleria. La Casa Museo, con il suo design integrato, è un luogo dove l’arte si vive; allo stesso modo, Equarte si basa sul principio che “ogni artista è uguale all’altro”, promuovendo un modello democratico che elimina gerarchie tra artisti affermati ed emergenti. Entrambi gli spazi riflettono un’etica di accessibilità e condivisione.

3. Impegno per la Comunità Artistica

Brindisi, con le sue relazioni con artisti e critici, creò una rete che alimentò il panorama artistico milanese. Cafarotti, con Equarte, costruisce una comunità in cui artisti di diversa provenienza collaborano, condividendo idee e visioni. Entrambi vedono l’arte come un’esperienza collettiva, capace di unire persone e culture.

4. Sperimentazione e Apertura alle Avanguardie

Brindisi attraversò realismo, espressionismo e astrattismo, dialogando con le avanguardie del suo tempo. Cafarotti, pur essendo un artista contemporaneo, mostra una simile apertura, esplorando nuove modalità espressive e sostenendo artisti che sfidano le convenzioni. La sua Galleria Equarte è un laboratorio di sperimentazione, come lo fu la Casa Museo per Brindisi.

5. Visione Democratica dell’Arte

La Casa Museo di Brindisi era pensata per essere un luogo aperto a tutti, non un’élite. Allo stesso modo, la missione di Equarte di trattare ogni artista come “uguale” riflette un’etica democratica che rifiuta le logiche di mercato tradizionali, promuovendo un’arte inclusiva e accessibile.

Conclusione

Remo Brindisi e Roberto Cafarotti, pur appartenendo a epoche diverse, condividono una visione dell’arte come forza trasformativa, capace di unire creazione, collezionismo e comunità. La Casa Museo di Brindisi, con la sua collezione e il suo design rivoluzionario, trova un’eco nella Galleria Equarte di Cafarotti, un progetto che celebra l’uguaglianza e l’innovazione. Entrambi, attraverso le loro opere e i loro spazi, ci ricordano che l’arte non è solo un oggetto, ma un’esperienza viva che appartiene a tutti.

Per visitare la Casa Museo Remo Brindisi: Via Nicolò Pisano, 51, Lido di Spina, FE (su prenotazione). Per scoprire di più su Roberto Cafarotti e la Galleria Equarte, seguite gli aggiornamenti sui canali ufficiali della galleria.

Fonti:

- www.casamuseoremobrindisi.it

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia Vita

Scritto da Roberto Cafarotti

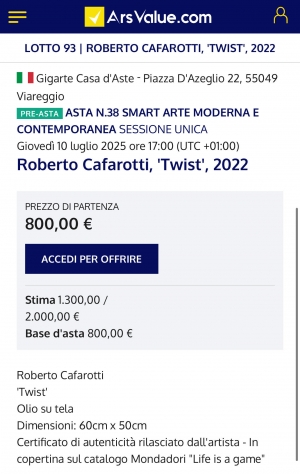

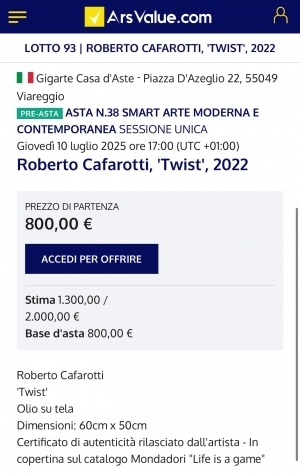

Un Traguardo Straordinario: Roberto Cafarotti e l'Opera Twist all’Asta N.38 di Gigarte Casa d’Aste

Roberto Cafarotti

Silvio De Angelis: L’Artista del Porto di Anzio e la Poesia della Spatola

Lucio Diodati: L’Arte della Vita, le Donne e l’Amicizia con Roberto Cafarotti

Paolo da San Lorenzo: L’Anima Inquieta della Pittura Post-Cubista

-

Chitarrista: Come in molte opere cubiste, la figura del chitarrista è un omaggio alla musica, simbolo di armonia e creatività. Paolo ne offre una reinterpretazione personale, frammentando la figura in piani geometrici e arricchendola con colori vivaci che suggeriscono il ritmo e l’energia della musica.

-

Acquario: L’acquario rappresenta un microcosmo, un mondo chiuso ma vibrante di vita. Nei dipinti di Paolo, i pesci e le forme acquatiche si muovono in uno spazio fluido, dove il colore crea un effetto di trasparenza e movimento, evocando un senso di libertà e mistero.

-

Gitane: Le figure di gitane, con il loro fascino esotico e la loro aura di libertà, sono un tema caro a Paolo. Queste donne, spesso rappresentate con abiti colorati e pose sinuose, incarnano l’idea di una femminilità potente e indipendente, un motivo ricorrente nella sua poetica.

-

Portali: I portali sono un simbolo di passaggio, di transizione tra mondi fisici e spirituali. Nelle opere di Paolo, questi elementi architettonici assumono una dimensione quasi metafisica, con colori intensi e forme che si intrecciano, invitando lo spettatore a esplorare l’ignoto.

Alfonso Borghi: Una Vita per l’Arte, un’Amicizia con Roberto Cafarotti

Antonio Sciacca: L’Arte Realista e Simbolica di un Maestro Siciliano

Jone Hopper e Skepa: Visionari della Street Art nel Mercato Contemporaneo

-

Influenza hip-hop: Hopper ha dichiarato che la sua arte è profondamente influenzata dalla cultura hip-hop, non solo nella tecnica, ma anche nell’attitudine. Come un DJ che remixa tracce, lui remixa immagini, mescolando spray, pastelli e acrilici su tela.

-

Opere senza volto: Una delle sue opere più note, Humanity is Ignorant, è un esempio di mixed media che combina graffiti e messaggi socio-politici, mantenendo il suo stile “brutale” e diretto.

-

Produzione vertiginosa: Skepa è noto per la sua straordinaria prolificità, con più di 1200 opere che includono dipinti, sculture e installazioni. Questa produzione lo rende una figura di spicco nel mercato dell’arte digitale.

-

Influenza del movimento BAFO: Il movimento BAFO, cofondato da Skepa, si concentra sull’esplorazione di forme espressive non convenzionali, spesso integrate con elementi di attivismo culturale. Sebbene i dettagli su BAFO siano scarsi, è considerato un’evoluzione del TBS, con un’enfasi maggiore sull’ibridazione tra generi artistici.

-

Aste dedicate: Skepa ha attirato l’attenzione di piattaforme come Catawiki, che hanno organizzato aste specifiche dedicate alle sue opere, segno della sua crescente popolarità tra i collezionisti.

-

Un nome, molte voci: TBS non era solo un collettivo artistico, ma anche un movimento di resistenza culturale, che utilizzava i graffiti come forma di protesta contro l’establishment artistico dell’epoca.

-

Collaborazioni misteriose: Sebbene Hopper e Skepa siano i nomi più noti, altri membri del TBS rimangono anonimi, contribuendo al mito del collettivo come forza underground.

Search

Blog Category

Ultimi Post

-

L’Enigma di L Anton Svelato: Irina Biatturi, l’Artista dietro lo Pseudonimo

Read 79 times

L’arte ha il potere di affascinare, emozionare e, talvolta, sorprendere. È proprio questo il caso della scoperta fatta dall’artista Roberto Cafarotti, che ha rivelato l’identità celata dietro lo pseudonimo L.…

L’arte ha il potere di affascinare, emozionare e, talvolta, sorprendere. È proprio questo il caso della scoperta fatta dall’artista Roberto Cafarotti, che ha rivelato l’identità celata dietro lo pseudonimo L.… -

Remo Brindisi e Roberto Cafarotti: Visioni Parallele tra Arte, Collezionismo e Innovazione

Read 89 times

Remo Brindisi (1918-1996) è stato un pilastro dell’arte italiana del Novecento, un pittore visionario, collezionista appassionato e fondatore della Casa Museo a Lido di Spina. La sua vita e il…

Remo Brindisi (1918-1996) è stato un pilastro dell’arte italiana del Novecento, un pittore visionario, collezionista appassionato e fondatore della Casa Museo a Lido di Spina. La sua vita e il… -

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia Vita

Read 66 times

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia VitaScritto da Roberto Cafarotti Quando ero un bambino di appena sette o otto anni, ad Ardea, un piccolo comune…

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia VitaScritto da Roberto Cafarotti Quando ero un bambino di appena sette o otto anni, ad Ardea, un piccolo comune… -

Un Traguardo Straordinario: Roberto Cafarotti e l'Opera Twist all’Asta N.38 di Gigarte Casa d’Aste

Read 220 times

Cari amici, collezionisti e amanti dell’arte, è con immensa gioia e un profondo senso di gratitudine che condivido con voi una notizia che segna un momento cruciale nella mia carriera…

Cari amici, collezionisti e amanti dell’arte, è con immensa gioia e un profondo senso di gratitudine che condivido con voi una notizia che segna un momento cruciale nella mia carriera… -

Silvio De Angelis: L’Artista del Porto di Anzio e la Poesia della Spatola

Read 55 times

Silvio De Angelis è un nome che risuona tra le onde e i tramonti di Anzio, una città costiera laziale che ha ispirato la sua arte intrisa di mare, luce…

Silvio De Angelis è un nome che risuona tra le onde e i tramonti di Anzio, una città costiera laziale che ha ispirato la sua arte intrisa di mare, luce… -

Lucio Diodati: L’Arte della Vita, le Donne e l’Amicizia con Roberto Cafarotti

Read 44 times

Lucio Diodati, nato nel 1955 a Popoli, un pittoresco borgo sulle colline abruzzesi, è un artista che ha fatto della pittura un linguaggio universale per celebrare la bellezza, la femminilità…

Lucio Diodati, nato nel 1955 a Popoli, un pittoresco borgo sulle colline abruzzesi, è un artista che ha fatto della pittura un linguaggio universale per celebrare la bellezza, la femminilità… -

Paolo da San Lorenzo: L’Anima Inquieta della Pittura Post-Cubista

Read 76 times

Paolo da San Lorenzo (1935-2022) è stato uno degli artisti marchigiani più affascinanti e poliedrici del panorama contemporaneo, un pittore che ha saputo coniugare un’eredità post-cubista con un’espressività unica, capace…

Paolo da San Lorenzo (1935-2022) è stato uno degli artisti marchigiani più affascinanti e poliedrici del panorama contemporaneo, un pittore che ha saputo coniugare un’eredità post-cubista con un’espressività unica, capace… -

Alfonso Borghi: Una Vita per l’Arte, un’Amicizia con Roberto Cafarotti

Read 78 times

Celebriamo oggi la straordinaria carriera di Alfonso Borghi, un maestro dell’arte contemporanea italiana, la cui ricerca espressiva ha attraversato decenni, spaziando dalla pittura alla scultura con un’energia creativa inesauribile. Accanto…

Celebriamo oggi la straordinaria carriera di Alfonso Borghi, un maestro dell’arte contemporanea italiana, la cui ricerca espressiva ha attraversato decenni, spaziando dalla pittura alla scultura con un’energia creativa inesauribile. Accanto…

Ultimi post

Blog Roberto Cafarotti

03 July 2025

Contatti

Essere se stessi nella pittura

Penso che ognuno debba esprimere la propria voce interiore come meglio creda. Tolti i filtri, possiamo accedere ad una verità che è nostra. Che è parte della verità di tutti.