Storia dell'Arte (6)

Aligi Sassu: L’Artista del Colore Rosso e l’Amicizia con Giacomo Manzù

Written by Roberto CafarottiAligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, un pittore e scultore capace di lasciare un’impronta indelebile nel panorama artistico internazionale. La sua vita, il suo stile e le sue opere sono un intreccio di passione, innovazione e impegno sociale, con il colore rosso come firma inconfondibile della sua poetica. Tra le relazioni che hanno segnato la sua carriera spicca l’amicizia con Giacomo Manzù, un legame che ha influenzato il percorso di entrambi. In questo articolo esploriamo la vita di Sassu, il suo rapporto con Manzù, la sua tecnica, l’uso del rosso, la sua storia e alcune curiosità affascinanti.

Una Vita di Arte e Impegno Nato a Milano da padre sardo, Antonio Sassu, uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano a Sassari, e da madre emiliana, Lina Pedretti, Aligi Sassu crebbe in un ambiente culturalmente stimolante. A soli sette anni, nel 1919, visitò la Grande Esposizione Nazionale Futurista a Milano, un’esperienza che accese la sua passione per l’arte. Grazie alle amicizie del padre, in particolare con il futurista Carlo Carrà, Sassu ebbe l’opportunità di immergersi nel mondo dell’arte fin da giovane. Nel 1921, la famiglia si trasferì a Thiesi, in Sardegna, dove i colori vivaci e i paesaggi mediterranei lasciarono un segno profondo nella sua immaginazione, specialmente l’amore per i cavalli, che divennero uno dei suoi soggetti iconici. Tornato a Milano, Sassu si iscrisse all’Accademia di Brera, ma le difficoltà economiche lo costrinsero ad abbandonare gli studi formali. Tuttavia, la sua determinazione lo portò a frequentare l’Accademia Libera e a lavorare come apprendista in una litografia, affinando le sue competenze tecniche. Nel 1928, insieme all’amico Bruno Munari, scrisse il *Manifesto della Pittura* e partecipò alla Biennale di Venezia, un debutto straordinario per un artista appena sedicenne.

L’Amicizia con Giacomo Manzù Uno dei momenti cruciali della carriera di Sassu fu l’incontro con Giacomo Manzù nel 1930 a Milano. I due giovani artisti, accomunati dalla passione per l’arte e da una visione innovativa, affittarono insieme uno studio tra il 1929 e il 1932, condividendo idee e ispirazioni. Questo periodo fu fondamentale per Sassu, che stava sviluppando il suo stile unico, influenzato dal Futurismo e da maestri come Umberto Boccioni e Diego Velázquez. Manzù, dal canto suo, era già orientato verso la scultura, ma la loro collaborazione favorì uno scambio creativo che arricchì entrambi. La loro amicizia si inserì nel contesto del gruppo *Corrente*, un movimento nato nel 1938 che si opponeva al conformismo del regime fascista, promuovendo un’arte libera e socialmente impegnata. Sassu e Manzù, insieme ad altri artisti come Renato Birolli ed Ernesto Treccani, condividevano l’idea che l’arte dovesse avere una funzione sociale, denunciando le ingiustizie e raccontando la realtà quotidiana. La loro vicinanza si rifletté anche nella partecipazione a mostre collettive, come quella del 1930 alla Galleria Milano, che segnò un momento di svolta per Sassu.) Nonostante le loro carriere abbiano preso direzioni diverse – Sassu verso una pittura vibrante e Manzù verso la scultura monumentale – il loro legame rimase un punto di riferimento, simbolo di un’epoca di fervore artistico e resistenza culturale.

La Tecnica di Aligi Sassu La tecnica di Sassu si evolve nel corso della sua carriera, spaziando dalla pittura alla scultura, dalla ceramica al mosaico, fino alla grafica e alle illustrazioni. Nei suoi esordi, influenzato dal Futurismo, Sassu sperimentò con forme anti-naturalistiche e dinamiche, come si vede in opere come *Nudo plastico* e *Uomo che si abbevera alla sorgente* (1928). Negli anni ’30, dopo un soggiorno a Parigi nel 1934, si avvicinò al post-impressionismo e agli espressionisti francesi, studiando maestri come Delacroix, Géricault, Cézanne e Van Gogh. Questo periodo segnò una svolta verso un linguaggio più realista, ma sempre intriso di emozione e colore.

Sassu era un maestro nell’uso delle tecniche miste: dalla pittura a olio agli acrilici, che adottò negli anni ’60 a Maiorca per esaltare i colori vivaci del Mediterraneo, fino alla litografia e all’acquaforte per le sue opere grafiche. La sua produzione grafica, supervisionata personalmente, è apprezzata per la capacità di mantenere l’intensità emotiva delle opere originali. Inoltre, Sassu si dedicò a grandi opere murarie, come i mosaici per la chiesa di Sant’Andrea a Pescara (1976) e il murale per la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles (1993), dimostrando una versatilità straordinaria.

Il Colore Rosso: La Firma di Sassu Il rosso è il colore che definisce l’opera di Aligi Sassu, diventando il simbolo della sua vitalità, passione e connessione con il Mediterraneo. Questo colore, che Sassu scoprì e amò durante il suo soggiorno in Sardegna da bambino, si intensificò quando si trasferì a Maiorca nel 1963. Qui, ispirato dal sole, dal mare e dalla cultura spagnola, il rosso divenne protagonista di opere come la serie *Tauromachie* (1967), dedicata alle corride, dove il colore evoca sangue, energia e dramma. Il rosso di Sassu non è mai decorativo, ma carico di significato: rappresenta la vita, la lotta, il mito e la tragedia. Nelle sue *Uomini rossi* (1929-1934), figure mitologiche e popolari emergono in un mondo onirico, lontane dalla realtà, mentre in opere come *Crocifissione* (1941) il rosso diventa un grido di denuncia contro le ingiustizie sociali. Come scrive Dino Buzzati, a Maiorca Sassu trovò “una nuova giovinezza” nei “colori terribili e speciali” che richiamavano la sua Sardegna natale.

La Storia di Sassu: Tra Futurismo, Antifascismo e Cosmopolitismo La carriera di Sassu è segnata da un percorso eclettico e da un forte impegno civile. Negli anni ’30, il suo antifascismo lo portò a un anno di carcere a Regina Coeli nel 1937, dove realizzò disegni di soggetti mitologici e ritratti di carcerati. Dopo la grazia nel 1938, tornò a esporre, presentando per la prima volta gli *Uomini rossi* nella “Bottega di Corrente” nel 1941. Negli anni ’50 e ’60, Sassu si avvicinò al Realismo Sociale, ma senza abbandonare il suo gusto per il fantastico e il mitologico. La sua permanenza a Maiorca, dove acquistò una villa chiamata “Helenita” in onore della moglie, il soprano colombiano Helenita Olivares, segnò un periodo di grande creatività. Qui, oltre alle *Tauromachie*, realizzò paesaggi e opere ispirate alla cultura spagnola, spesso utilizzando l’acrilico per esaltare la vivacità dei colori. Sassu collaborò anche con il teatro, progettando scene e costumi per *I Vespri Siciliani* di Verdi (1973) e illustrò capolavori letterari come *I Promessi Sposi* di Manzoni e la *Divina Commedia* di Dante. La sua produzione grafica, che comprende litografie e acqueforti, è considerata un pilastro della sua eredità artistica.

Curiosità su Aligi Sassu 1. Il Nome Aligi: Sassu fu chiamato così in omaggio al protagonista de *La Figlia di Jorio* di Gabriele D’Annunzio, un nome che riflette la sensibilità poetica della sua famiglia. 2. Incontro con Picasso: Nel 1954, a Vallauris, Sassu incontrò Pablo Picasso, che gli mostrò le sue sculture. Questo incontro rafforzò il suo interesse per la ceramica e la scultura, campi in cui eccelse. 3. Fondazioni e Donazioni: Nel 1996, Sassu donò 356 opere alla città di Lugano, dando vita alla Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares. Nel 1999, fondò un’altra fondazione a Maiorca, consolidando il suo legame con la Spagna. 4. Cavalli come Marchio: La passione per i cavalli, nata in Sardegna, attraversa tutta la sua opera, da dipinti come *Bianchi destrieri* a schizzi autografi, come quello conservato da Galileum Autografi. 5. Riconoscimenti Postumi: Nel 2005, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi conferì a Sassu la Medaglia d’Oro per i meriti culturali, riconoscendo il suo contributo all’arte e all’educazione.

L’Eredità di Aligi Sassu Aligi Sassu è stato un artista cosmopolita, capace di coniugare il dinamismo del Futurismo, la passione del colore mediterraneo e l’impegno sociale. La sua amicizia con Manzù, la sua tecnica versatile e il suo amore per il rosso lo rendono una figura unica nel panorama del Novecento. Le sue opere, esposte in musei e collezioni private in tutto il mondo, continuano a ispirare e a emozionare, mentre le fondazioni a lui dedicate preservano il suo lascito per le generazioni future. Per chi desidera approfondire, le opere di Sassu sono disponibili presso gallerie come San Giorgio Arte e istituzioni come la Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares a Lugano e Maiorca. La sua arte, come il rosso che la contraddistingue, è un grido di vita che non smette di risuonare.

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia Vita

Written by Roberto CafarottiScritto da Roberto Cafarotti

Antonio Sciacca: L’Arte Realista e Simbolica di un Maestro Siciliano

Written by Roberto CafarottiAntonio Ligabue: L’anima selvaggia dell’arte

Written by Roberto CafarottiRoberto Cafarotti tra i grandi del figurativismo femminile: da Renato Guttuso a Sandro Chia

Written by Roberto CafarottiRoberto Cafarotti entra nella lista dei pittori contemporanei noti per il loro lavoro sulla figura umana, in particolare femminile, con un approccio che richiama lo stile espressivo e realista simbolico.

Tra gli artisti di rilievo nel panorama contemporaneo e per il loro contributo all’arte figurativa, oltre a Renato Guttuso, troviamo:

1. Mimmo Paladino (nato nel 1948, Paduli)

- Esponente della Transavanguardia, Paladino crea figure femminili stilizzate con un linguaggio simbolico e arcaico, spesso su tele di grandi dimensioni. Le sue opere, cariche di riferimenti mitologici, sono molto quotate, con vendite che raggiungono centinaia di migliaia di euro in asta.(https://www.superprof.it/blog/pittori-contemporanei-italiani-emergenti/)

2. Enzo Cucchi (nato nel 1949, Morro d’Alba)

- Altro protagonista della Transavanguardia, dipinge figure femminili in contesti onirici e primitivi, con una forte carica emotiva. Le sue opere sono presenti in collezioni internazionali e hanno quotazioni elevate, spesso superando i 100.000 euro.(https://www.superprof.it/blog/pittori-contemporanei-italiani-emergenti/)

3. Nicola Samorì (nato nel 1977, Forlì)

- Conosciuto per il suo stile neo-barocco, Samorì rappresenta figure femminili in modo drammatico, spesso manipolando la superficie pittorica. Le sue opere sono molto ricercate, con prezzi che variano da 20.000 a oltre 100.000 euro in asta.(https://www.kooness.com/it/post/magazine/10-pittori-figurativi-contemporanei)

4. Valerio Berruti (nato nel 1977, Alba)

- Specializzato in figure femminili e infantili, utilizza un linguaggio minimalista con colori tenui. Le sue opere, spesso su carta o pannelli, sono quotate tra 10.000 e 50.000 euro, con crescente interesse nei mercati internazionali.(https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/arte/a33861501/10-pittori-italiani-contemporanei-su-cui-investire/)

5. Giovanni Frangi (nato nel 1959, Milano)

- Le sue figure femminili emergono in paesaggi lirici con pennellate energiche e colori vivaci, richiamando il realismo di Guttuso. Le sue opere hanno quotazioni medie tra 15.000 e 80.000 euro.(https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/arte/a33861501/10-pittori-italiani-contemporanei-su-cui-investire/)

6. Matteo Massagrande (nato nel 1959, Padova)

- Rappresenta figure femminili in interni realistici, con un’attenzione alla memoria e alla luce. Le sue opere, apprezzate per il dettaglio, hanno quotazioni tra 10.000 e 60.000 euro.(https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/arte/a33861501/10-pittori-italiani-contemporanei-su-cui-investire/)

7. Alessandro Papetti (nato nel 1958, Milano)

- Le sue figure femminili, spesso in movimento, sono dipinte con pennellate rapide e intense. Le sue opere raggiungono prezzi tra 20.000 e 100.000 euro nelle aste.(https://www.kooness.com/it/post/magazine/10-pittori-figurativi-contemporanei)

8. Marco Cingolani (nato nel 1961, Como)

- Combina figurazione e pop art, con figure femminili in contesti narrativi. Le sue opere, con quotazioni tra 5.000 e 30.000 euro, sono apprezzate per il loro dinamismo.(https://www.kooness.com/it/post/magazine/10-pittori-figurativi-contemporanei)

9. Alessandro Pessoli (nato nel 1963, Cervia)

- Le sue figure femminili, spesso fragili e psicologicamente intense, mescolano iconografie classiche e contemporanee. Le sue opere sono quotate tra 10.000 e 50.000 euro.(https://www.kooness.com/it/post/magazine/10-pittori-figurativi-contemporanei)

10. Sandro Chia (nato nel 1946, Firenze)

- Altro esponente della Transavanguardia, rappresenta figure femminili robuste e sensuali, con quotazioni che variano tra 50.000 e 200.000 euro. (https://www.superprof.it/blog/pittori-contemporanei-italiani-emergenti/)

11. Luigi Ontani (nato nel 1943, Vergato)

- Le sue figure femminili, spesso mitologiche, sono dipinte in uno stile eclettico. Le sue opere hanno quotazioni tra 20.000 e 100.000 euro. (https://www.superprof.it/blog/pittori-contemporanei-italiani-emergenti/)

12. Roberto Ferri (nato nel 1978, Taranto)

- Con un approccio neo-barocco, dipinge figure femminili drammatiche e sensuali, con richiami al Caravaggio. Le sue opere sono quotate tra 15.000 e 80.000 euro.

13. Omar Galliani (nato nel 1954, Montecchio Emilia)

- Specializzato in grandi disegni e dipinti di figure femminili, con un’estetica romantica e dettagliata. Le sue opere raggiungono quotazioni tra 10.000 e 60.000 euro.

Il Colore del Sangue di Nerone (Sergio Terzi)

Written by Roberto CafarottiTratto dal mio libro del 2020..

https://books.apple.com/it/book/il-colore-del-sangue-di-nerone-sergio-terzi/id1527104776

Sono sul mio divano. Il divano di Sara. Vedo un quadro astratto di Nerone, appena sopra la punta dei miei piedi. Ho sentito che l'astratto viene con la maturità. Con la padronanza. Ho sempre però creduto che ad una certa età, avanzata, sia anche più veloce la raffigurazione. Non si è forse più tanto precisi nei dettagli. Si deve comunicare con un nuovo linguaggio. Semplice nella stesura e complesso nell'interpretazione.

A Fabriano anni prima conobbi il pittore Paolo da San Lorenzo. Un allievo di Picasso si diceva. Dipinse finché potè la mano. Gli ultimi mesi provò l'astratto. Era il suo astratto non ci sono dubbi. Capii che quella è una forma espressiva elevata. Finale. Il messaggio era diverso. Ogni artista esprime se stesso. Per raccontarsi agli altri. Oppure per liberarsi.

Seduti sul tavolino, uno di fronte all'altro chiesi a Nerone. Come ti senti adesso. Sei soddisfatto di quello che hai fatto. Mi rispose che l'arte lo faceva stare meglio. Che per lui era un modo di liberarsi. La risposta era calma. Di chi ha raggiunto una certa pace dei sensi. Di chi non può alzarsi la mattina senza espellere dai propri pori il colore. Quel sangue che bolle dentro, dopo anni di sofferente, prova ad uscire dal pennello, per fare meno male. Una grave patologia. Chi si taglia i polsi per far uscire il dolore. Un grande atto di coraggio. Chi dipinge e getta il colore sulla tela, trasformando la lesione in vita. E' la creazione. Il colore del sangue di Nerone schizza via dalle sue mani. Attraverso i pennelli. Per voler vivere ancora. Fino all'ultimo respiro.

Sono seduto sul divano. Sopra la punta dei miei piedi spunta un quadro astratto di Nerone. Vedo la guerra. Il sangue. Le bestie. Il male che vince sul bene. La morte che prende chiunque. La dignità che appiattisce gli uomini. Tutti uguali. Di fronte al soccombere. Eppure ancora una pennellata. Perché possa uscire tutto, quel male. Perché possiamo noi essere migliori. Se ci liberiamo del sangue che bolle. Fino ad intiepidire l'animo. A chiudere gli occhi e poter finalmente sognare. Senza la preoccupazione di lottare. Ricevendo dalla natura. Quello di buono che ogni uomo merita.

Search

Blog Category

Ultimi Post

-

Aligi Sassu: L’Artista del Colore Rosso e l’Amicizia con Giacomo Manzù

Read 47 times

Aligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, un pittore e scultore capace di lasciare un’impronta indelebile nel panorama artistico internazionale.…

Aligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, un pittore e scultore capace di lasciare un’impronta indelebile nel panorama artistico internazionale.… -

Progetto CAFA: L’Arte Figurativa Accessibile Arriva nelle Strade!

Read 120 times

Oggi, 9 luglio 2025, sono entusiasta di annunciare il lancio ufficiale del Progetto CAFA – Contemporary Art for All! Un’iniziativa che nasce dal mio desiderio di rendere l’arte contemporanea figurativa…

Oggi, 9 luglio 2025, sono entusiasta di annunciare il lancio ufficiale del Progetto CAFA – Contemporary Art for All! Un’iniziativa che nasce dal mio desiderio di rendere l’arte contemporanea figurativa… -

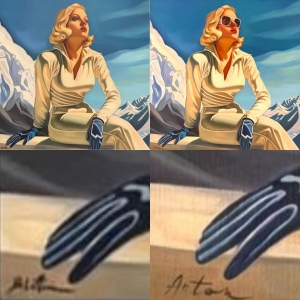

L’Enigma di L Anton Svelato: Irina Biatturi, l’Artista dietro lo Pseudonimo

Read 204 times

L’arte ha il potere di affascinare, emozionare e, talvolta, sorprendere. È proprio questo il caso della scoperta fatta dall’artista Roberto Cafarotti, che ha rivelato l’identità celata dietro lo pseudonimo L.…

L’arte ha il potere di affascinare, emozionare e, talvolta, sorprendere. È proprio questo il caso della scoperta fatta dall’artista Roberto Cafarotti, che ha rivelato l’identità celata dietro lo pseudonimo L.… -

Remo Brindisi e Roberto Cafarotti: Visioni Parallele tra Arte, Collezionismo e Innovazione

Read 191 times

Remo Brindisi (1918-1996) è stato un pilastro dell’arte italiana del Novecento, un pittore visionario, collezionista appassionato e fondatore della Casa Museo a Lido di Spina. La sua vita e il…

Remo Brindisi (1918-1996) è stato un pilastro dell’arte italiana del Novecento, un pittore visionario, collezionista appassionato e fondatore della Casa Museo a Lido di Spina. La sua vita e il… -

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia Vita

Read 152 times

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia VitaScritto da Roberto Cafarotti Quando ero un bambino di appena sette o otto anni, ad Ardea, un piccolo comune…

Giacomo Manzù: Un Gigante della Scultura che ha Segnato la Mia VitaScritto da Roberto Cafarotti Quando ero un bambino di appena sette o otto anni, ad Ardea, un piccolo comune… -

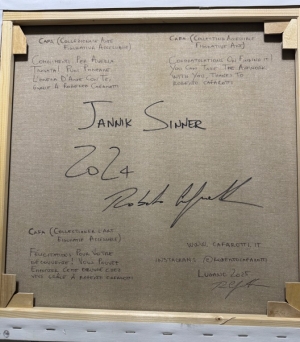

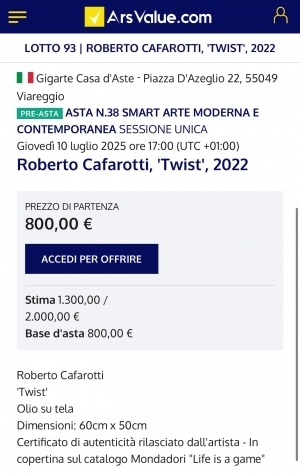

Un Traguardo Straordinario: Roberto Cafarotti e l'Opera Twist all’Asta N.38 di Gigarte Casa d’Aste

Read 275 times

Cari amici, collezionisti e amanti dell’arte, è con immensa gioia e un profondo senso di gratitudine che condivido con voi una notizia che segna un momento cruciale nella mia carriera…

Cari amici, collezionisti e amanti dell’arte, è con immensa gioia e un profondo senso di gratitudine che condivido con voi una notizia che segna un momento cruciale nella mia carriera… -

Silvio De Angelis: L’Artista del Porto di Anzio e la Poesia della Spatola

Read 88 times

Silvio De Angelis è un nome che risuona tra le onde e i tramonti di Anzio, una città costiera laziale che ha ispirato la sua arte intrisa di mare, luce…

Silvio De Angelis è un nome che risuona tra le onde e i tramonti di Anzio, una città costiera laziale che ha ispirato la sua arte intrisa di mare, luce… -

Lucio Diodati: L’Arte della Vita, le Donne e l’Amicizia con Roberto Cafarotti

Read 77 times

Lucio Diodati, nato nel 1955 a Popoli, un pittoresco borgo sulle colline abruzzesi, è un artista che ha fatto della pittura un linguaggio universale per celebrare la bellezza, la femminilità…

Lucio Diodati, nato nel 1955 a Popoli, un pittoresco borgo sulle colline abruzzesi, è un artista che ha fatto della pittura un linguaggio universale per celebrare la bellezza, la femminilità…

Ultimi post

Blog Roberto Cafarotti

18 July 2025

Contatti

Essere se stessi nella pittura

Penso che ognuno debba esprimere la propria voce interiore come meglio creda. Tolti i filtri, possiamo accedere ad una verità che è nostra. Che è parte della verità di tutti.